「これってどうなの?」を西洋古代の哲学者に尋ねてみよう

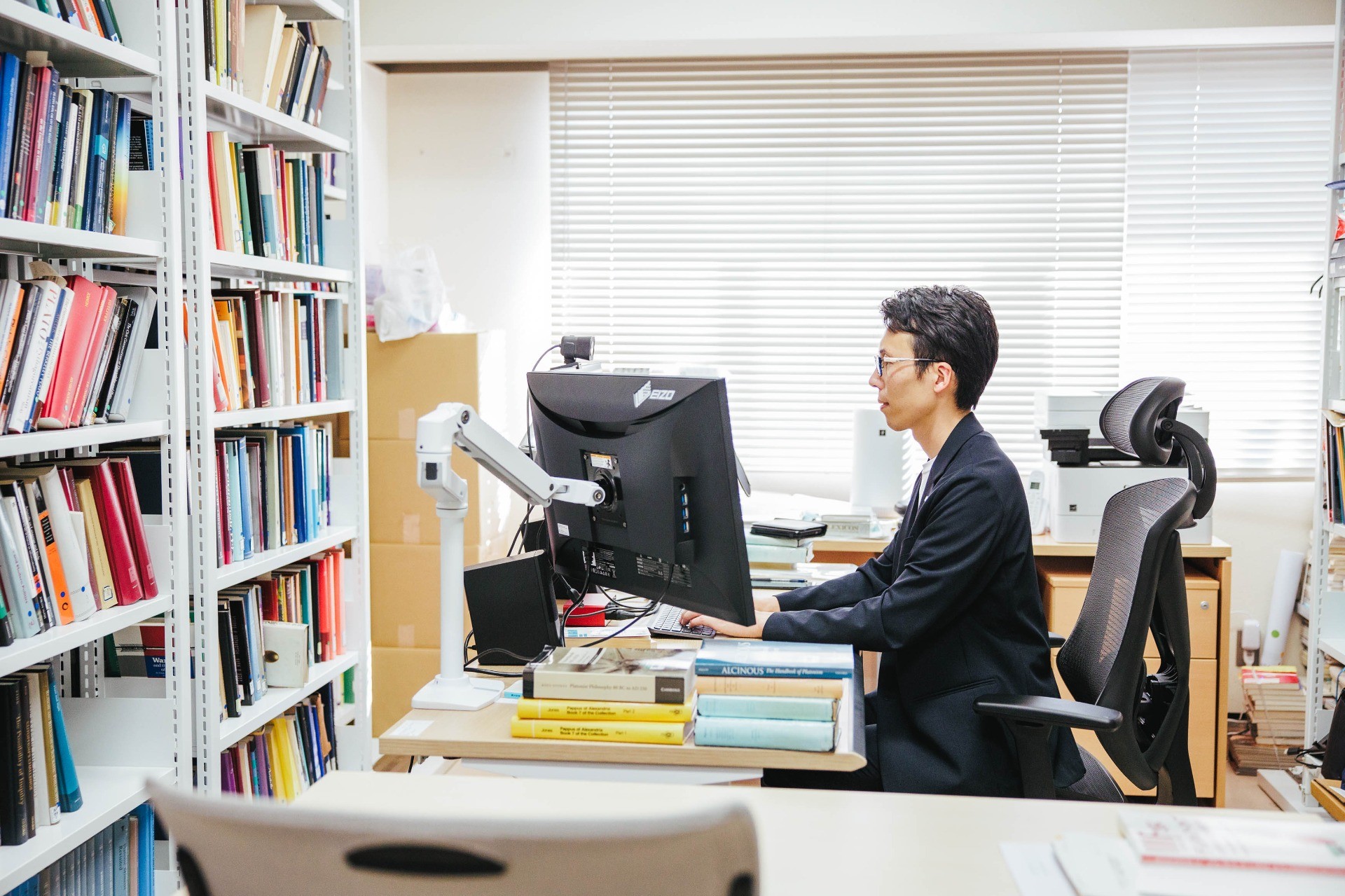

- 名古屋大学デジタル人文社会科学研究推進センター 准教授

- 岩田直也

研究内容

大規模言語モデルを活用した西洋古典研究と教育の推進

LLM(学習したデータに基づき言語の出現確率を予測する人工知能であり、文章生成AIの核となる技術)による西洋古典テキスト解釈(LLMとテキストを連携させるためのデータベースデザイン手法の確立、西洋古典領域横断的研究の開拓)

当財団研究助成対象における文系第一号の岩田直也さん(名古屋大学デジタル人文社会科学研究推進センター 准教授)。「古代の哲学者たちと対話できる」AIシステム「Humanitext Antiqua(ヒューマニテクスト・アンティクア)」を開発、公開されました。岩田さんが古代哲学に興味を持ったきっかけは何だったのか、なぜ哲学者と対話したいと思ったのか。素朴な質問を岩田さんに投げかけてみました。

爽やか笑顔の哲学研究者

各学部の建物が点在し、ひとつの街のような名古屋大学 東山キャンパス。

迷子にならないよう、我々取材チームはデジタル人文社会科学研究推進センターの入口に集合。いざ建物に入り、岩田さんを訪ねるぞ!というところで、向こう側から真っ白なTシャツを着た男性が歩いてきました。「あっ!岩田さん!」声を掛けると、「どうもどうも。」と爽やかな笑顔で答えてくださり、ニコニコと部屋まで案内してくれました。

岩田さんの笑顔は、私の中にあったイメージ(哲学研究者はとっつきにくい?)を、一瞬で消し去ってくれたのでした。

体を動かすのが大好きな幼少期

1983年生まれの岩田さん。ジャケットにスニーカーというカジュアルな装いで、実年齢よりもお若く見えます。生まれも育ちも名古屋。京都大学卒業後、ケンブリッジ大学やオックスフォード大学に留学されていたとのことで、読書漬けの幼少期を過ごされたのかと思いきや、「本はそこまで読まなかったですね。」と、意外なお答えが。元気いっぱい、遊びが大好きな子供だったそうです。

「小学生の頃の好きな教科は?」の問いには、「体育ですね。」と。きっと国語だろうな、と考えていた私。体育が好きだなんて、私の息子(小5)と同じじゃないですか!

「水泳が得意でした。」さらっと話されていましたが、よく聞くと得意どころのレベルではありません。なんと岩田さん、愛知県で一位になったこともある、競泳選手だったそうです!

今でも週一回、スイミングを習っているお子さんの隣で泳ぐのだそう。スポーツマンなのですね。

哲学に興味を持った意外なきっかけ

インタビューが始まり、私たちが最も聞いてみたかった「哲学に興味を持ったきっかけは何だったのか?」をお尋ねしました。

「若い頃、バンド活動をしていまして、ミュージシャンになりたかったんです。」という、私が予想もしていなかった言葉が。

「バンド…ですか。」バンド活動が哲学にどう繋がっていくのだろうと、気づくと私たちは前のめりになっていました。

岩田さんは、高校時代B’zなどのハードロックが好きで、軽音バンドを組んでおり、担当楽器はエレキギター。エレキと聞いて、私の頭の中にはヘビメタバンドが浮かびましたが、そうではなかったようです。

京都大学進学後も、音楽を極める環境に身を置いた岩田さん。その頃にはロックからジャズ、フュージョン系のバンドに移行し、好きな系統は、マイク・スターンやパット・メセニーだったそうです。

数年が経ち、ミュージシャンとしての進路を考える時期、周りがプロを目指して動き出したり、音楽を諦めて就職の道を選んだりする中、岩田さんは考えます。

「これまで音楽を志して来たけれど、プロになれるのはほんの一部の限られた人のみ。自分はがむしゃらに、音楽に一生を捧げられるのだろうか。」

そもそも、一生を賭けるほどの存在である音楽とは、ひいては芸術とはそもそも何か。若き岩田青年は考えたのです。

衝撃が走った、心の師との出会い

進路を考える際、「音楽とは?芸術とは何か?」まで突き詰める人は多くはないでのはないでしょうか。

これは、岩田さんの性格が関係しているようです。ご本人曰く「私は、決まれば突っ走れるのですが、やることの意義や重要性をきちんと理解しないと踏み出せない性分なんです。」何を目指し、なぜそれに取り組むのか、納得しないと進めないということですね。

そこで岩田さんは、親交のあったプロミュージシャンやミュージシャン志望者に「なぜ音楽・芸術活動をするのか?」を問うたのですが、音楽に対する愛情や情熱という理由以上に、岩田さんが納得できる解を得ることはできませんでした。

大学でもさまざまな本を読み漁りましたが、求める解が見つかりません。そこで、教授に疑問を投げかけたところ、勧められたのが西洋古代の哲学者プラトン。芸術について最初に考えたプラトンの中にヒントがあるのでは、との理由からでした。

そして、プラトンの著書『国家』※を読んだ時、岩田さんの中に衝撃が走ったのだそう。

「『国家』では、誰もが疑問に思うような身近な話題が論じられており、対話形式で非常にわかりやすかったのです。」と語る岩田さんの表情が、イキイキと嬉しそうなのが印象的でした。(※プラトン著『国家』…「理想国家と哲学」などについてソクラテスがさまざまな人と議論しながら話が進んでいく哲学書。プラトンの視点を絡めて、正義とは何かを説いている。)

180度異なる分野への転換

それまで哲学の授業ではピンと来ていなかった岩田さん。『国家』でのスリリングな論証に、知的好奇心が目覚めたのです。

「哲学ってこんなに面白いんだ!」

ずっと音楽を志してきた岩田さんが、「自分はプラトンを学ぶのだ。」と、180度異なる分野に飛び込むことに、心が決まった瞬間でした。

すごいですね。“衝撃が走る”ほどの経験、知的好奇心が“目覚める”感覚。岩田さんの“決まれば突っ走れる性分”が起動するに値した、プラトンとの出会いだったのです。

そこからはご本人が仰る通り、進む道に迷いはありません。

博士課程の時に、プラトンの国際学会で初めて英語で発表することになり、その準備のためにイギリスのケンブリッジ大学に3ヶ月の短期留学をしたのです。

短期留学中、日本における研究がヨーロッパにおいてほとんど知られていないことを痛感します。国際的に活躍できる研究者になるため、古代哲学の学びを本場で深めようと本格的な留学を決意。翌年から3年半ケンブリッジ大学へ。博士号取得後もオックスフォード大学とケンブリッジ大学にて研究を続けます。2020年に講師として福岡大学での勤務を始めるまで、9年間海外で研究生活を送りました。

ちなみに、大学のサークル仲間(遠足サークル。活動内容が気になります。)である奥様とは、日本と欧州の遠距離恋愛を経てご結婚。上のお子さんはケンブリッジ生まれ、下のお子さんはオックスフォード生まれなのだとか。かっこいい響きですよね。

岩田さんの知見は本場ヨーロッパ仕込み。西洋古代哲学誕生の地で、納得いくまで学びを深めていた岩田さんの姿が浮かびますね。

西洋古代哲学の魅力とは

古代哲学について、もう少し掘り下げて聞いてみました。

「岩田さんはプラトンの考え方を知った時、悩みが解消されたり楽になったりしたのですか?」と聞いた私、YESの返答を予想していました。

しかし、答えはNOでした。「実は、音楽や芸術の意義を含めて個人的な問題が解決した訳ではないのです。」と岩田さん。今では、古代の哲学者たちのものの考え方自体に関心が移ったといいます。

「哲学者がなぜこんなことを言っているのか、解読する知的好奇心が満たされることが喜び。」なのだそう。古代哲学を学ぶ意義とは、答えそのものではなく、その答えに至る過程を知ることにあるのだと。

古代哲学は素朴な疑問を普通の言葉で語っており、わかりやすさが魅力なんです、と岩田さん。特にプラトンの議論の進め方、読者を考える方向に導く構造が秀逸で、大きな問題を細分化することなく、直球で問うているところも他とは違うのだとか。

日本は弥生時代だった2300年前。その頃の西洋古代哲学は、今読んでも高度な思考がなされており、感動を覚える岩田さん。

次から次へと、プラトンやアリストテレスについての賛辞が出て来ます。本当にお好きなことが伝わってきました。

西洋古代哲学を学ぶ上でのジレンマ

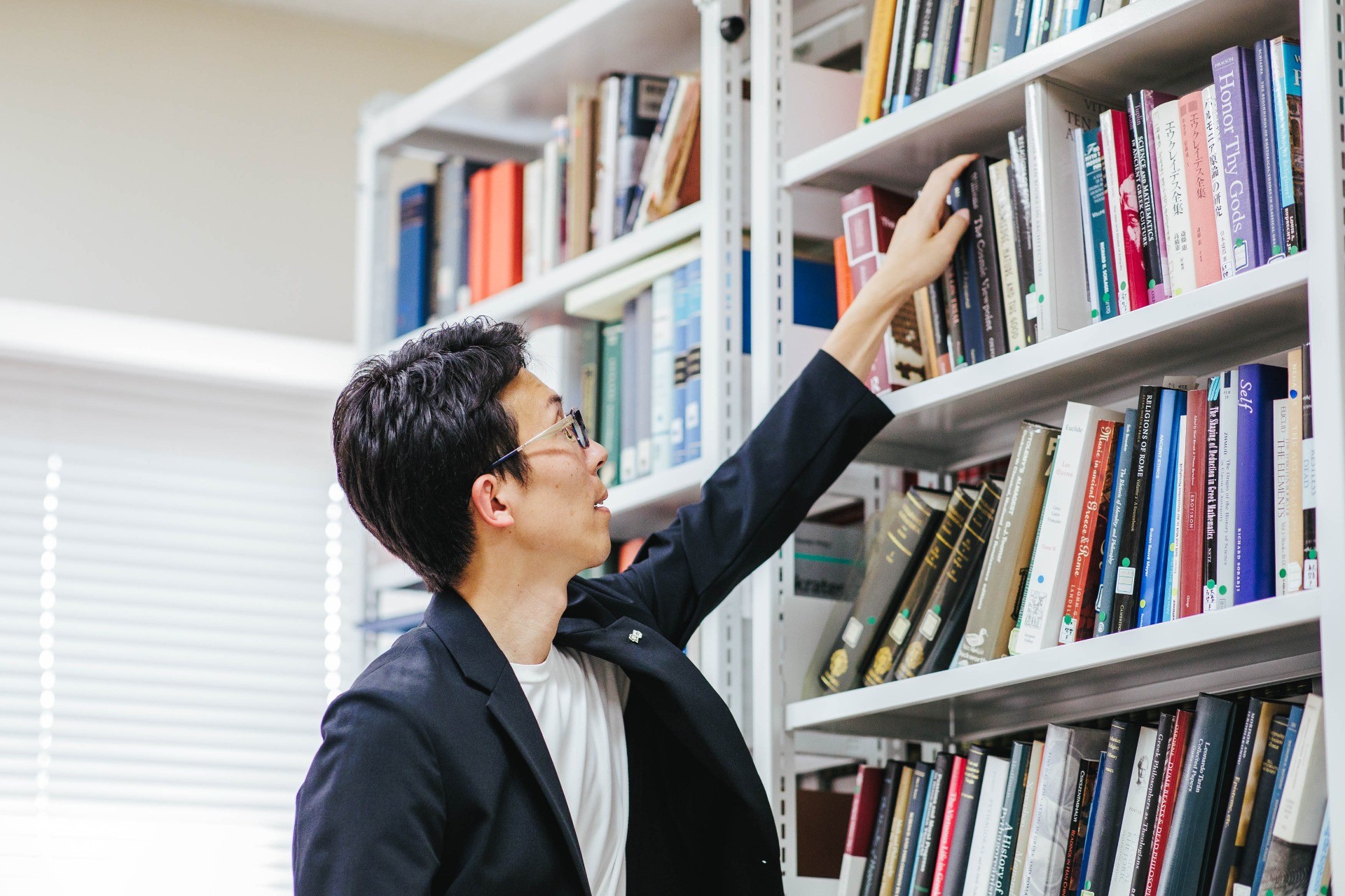

研究者は孤独なのかと思いきや、1人で行う研究でも、文献を通じて過去の哲学者や研究者たちと対話をしているため、孤独は感じないそう。本の中でプラトンと岩田さんは論じているのですね。

心でプラトンと対話している岩田さんが、「古代の哲学者と対話できるAIシステム」を開発しようと考えたきっかけは何だったのでしょう。

「今はデータ化が進み、誰でも西洋の古典に触れることができる。でも不満がありました。」と、岩田さん。

西洋古典について知りたいことを調べようとキーワードで検索しても、多数の用例が出てきて、自分の欲しい答えを探すのに疲れてしまう。仕方なく、範囲を絞って検索するしかない。

このジレンマ、哲学に限らず誰もが経験あるのではないでしょうか。私も、検索したいものに辿り着けなかったことは多々あります。

岩田さんは“痒い所に手が届く”そんな気の利いた検索はできないものか、と考えていたそうです。西洋古典に特化して意味に基づく検索ができるツールの必要性を、ご自身の体験から感じていました。

研究者3人の出会いと挑戦

そんな中、アレが登場したのです。そう、チャットGPTです。AIが意味を理解して回答することや、翻訳だけでなく要約までしてくれることに衝撃を受けた岩田さん。

「これは、データベースを整えれば西洋古典の学びを広げることができる!」と確信し、2023年に学会で発表を行ったのです。そこに反応してくれたのが、のちにヒューマニテクストの共同研究者となる、田中一孝さん(桜美林大学 准教授)。人文情報学の発表を行った小川潤さん(記事執筆時、国立情報学研究所 特任研究員)に声を掛け、「とりあえず話そう。」と、その夜入った上野の居酒屋で意気投合した3人。ヒューマニテクストの基本思想は、ほとんどその時に決まったのだとか。

「欲しいものがないなら、作れば良い。」という考えが、3人でなら実現すると確信したのでしょう。盛り上がる様子が目に浮かびます。さぞや美味しいお酒になったことでしょう。

構想を実現するべく、「古代の哲学者たちと対話できる」AIシステムの原型を考え、挑戦をはじめた3人。その中でぶつかった壁が金銭面でした。誰もが便利に使えるシステムを作りたいのに、資金が足りない。

そんな時、萩原学術振興財団の助成テーマに「AI」があることを知り、自分たちの研究も対象になるかも知れないと、祈るような気持ちで応募されたのだそう。

財団側としても、研究助成事業を始めて4年目にして初めての文系ということで、選考委員の間でも話題になったのだとか。3人がこのシステムの実現に希望を持ち、ひたむきに挑戦する姿勢が、財団の理念である「創造と挑戦」に合致したのですね。

一年後には一般公開

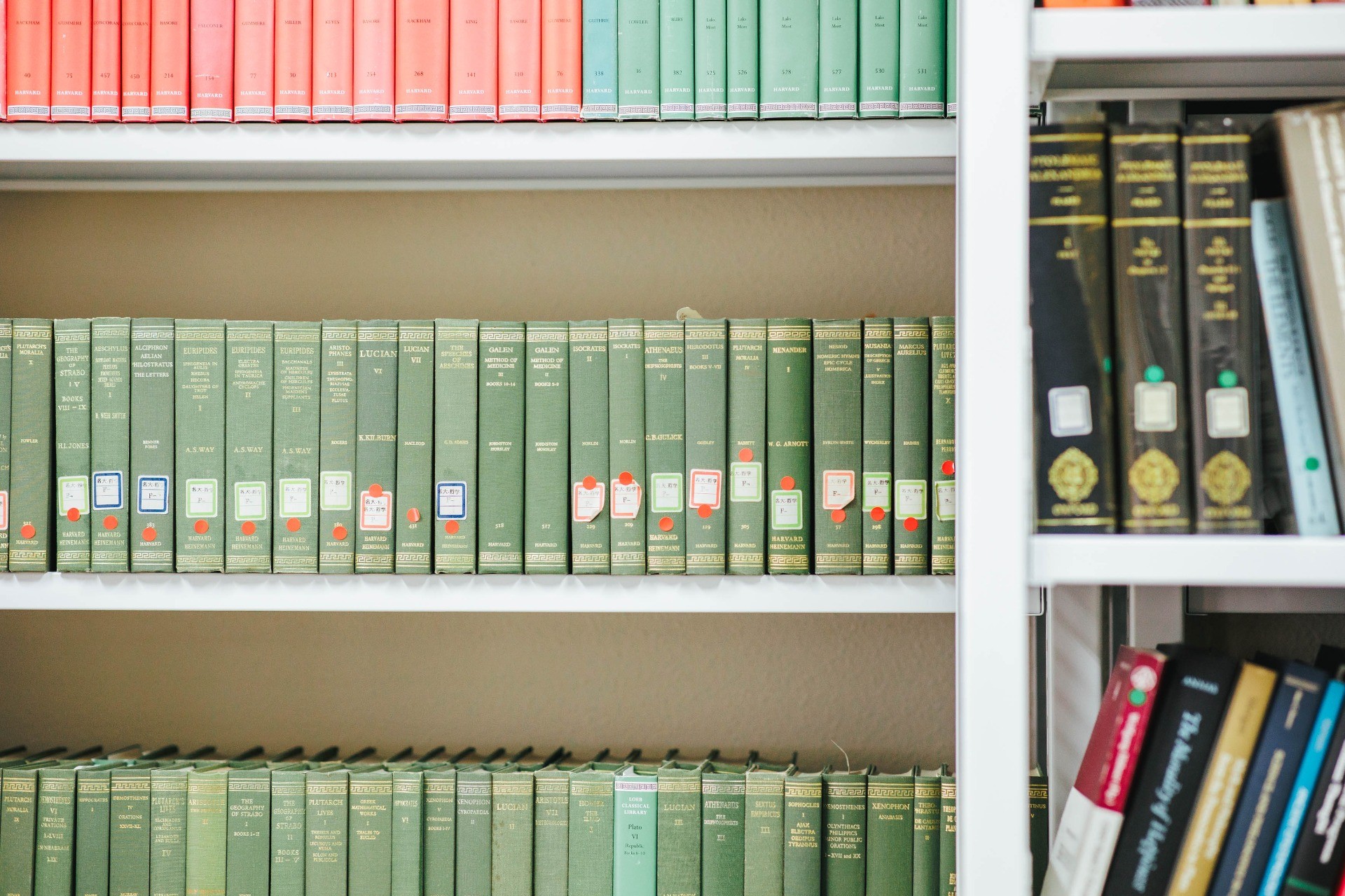

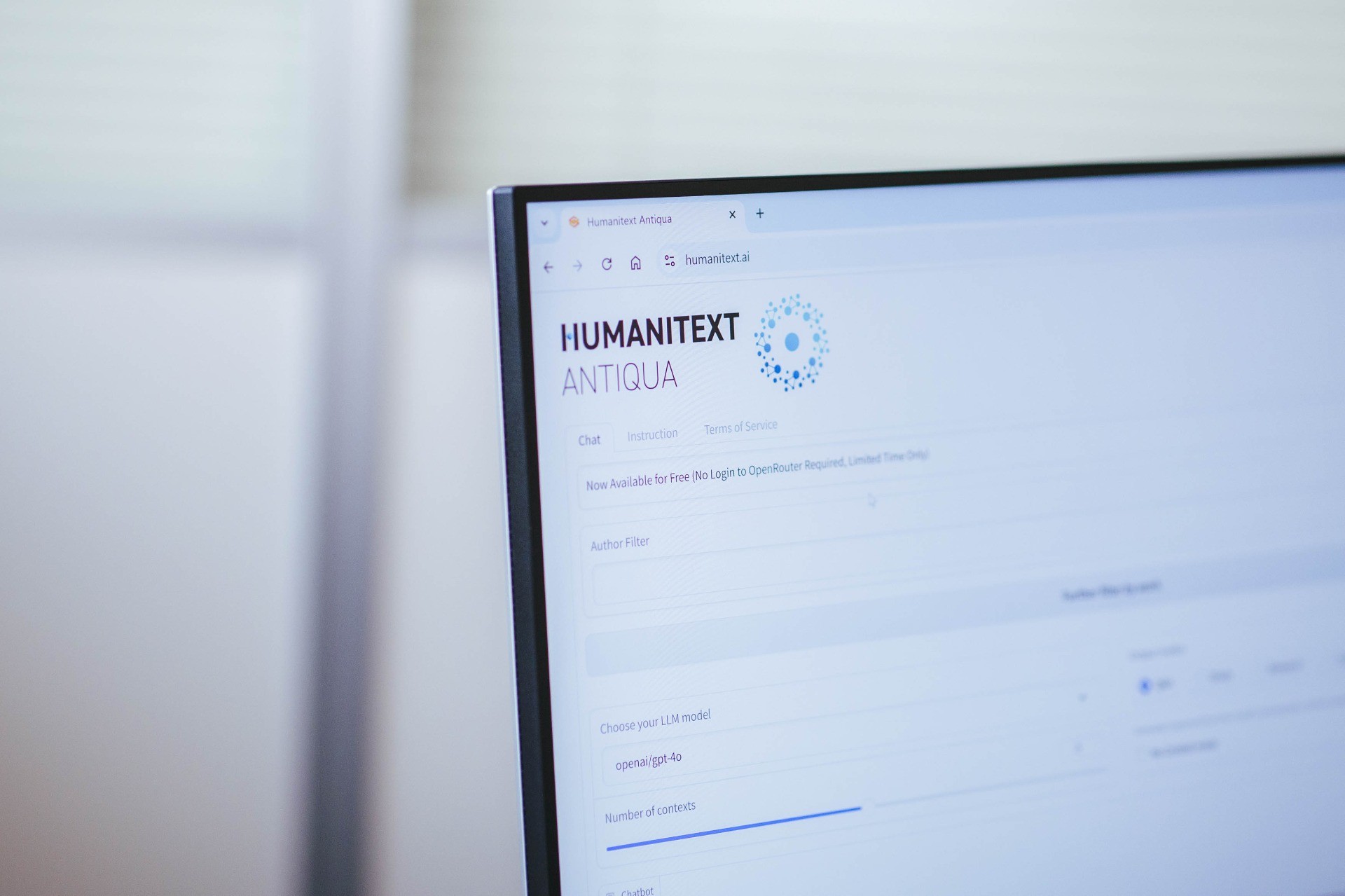

助成を受け、着々と開発が進み、2024年8月末に一般公開された「古代の哲学者たちと対話できる」AIシステム「Humanitext Antiqua(ヒューマニテクスト・アンティクア)」。

どのような使い勝手なのか、見せていただきました。

まず、どの哲学者に聞くかを選びます。そして回答の出力の条件を設定します。対話モード以外に、Q&A、学習、専門解釈が選べます。それらを設定し、質問事項を入力します。すると、数秒で回答が返ってきます。

それぞれの哲学者による著書をもとにした回答なので、同じ質問でも哲学者によって答えが異なり、それも興味深いです。

ヒューマニテクストは、西洋古典の作家に絞ったライブラリーシステムでもあるのです。

岩田さんのような専門家でなくとも、西洋古典に関して何かの質問をするだけで、関連する原典にダイレクトに辿り着きます。岩田さんが以前感じていた、キーワード検索のジレンマが解消されます。このジレンマは、多くの西洋古典研究者も感じているであろう課題のため、このシステムによってスムーズに研究が進むことでしょう。

映画やゲームにも影響を与える西洋古典

ヒューマニテクストは、哲学研究以外にも多くの分野で活用できると教えてくださる岩田さん。

西洋古典は映画やゲームなど、さまざまなところに影響を与えていると。そう言われてみれば、古代ギリシアやローマが舞台になった映画も浮かびますし、ゲームの背景にもなっていますよね。

映画やゲームを機に西洋古典に興味を持った人が、ライブラリーとしてヒューマニテクストを使ってくれたら嬉しい、と岩田さん。ヒューマニテクストによって西洋古典の裾野が広がれば、3人の研究開発は社会貢献に繋がります。

ヒューマニテクストのさらなる飛躍

ヒューマニテクストは、これで完成ではありません。岩田さんの中には、さらなる課題があります。

まずは、連携する著者(文献)を増やしたい。そして、意味検索の精度を高める必要があると考えています。さらには、アラビア語など読めない文献や、検索できる時代、場所を拡張していく計画だそうです。

また、現在は西洋古典の原典しか入っていないため、研究者による論文も反映したいとのこと。これらが実現したら、ものすごく分厚いライブラリーになりますね。

将来的には質問事項を文字入力ではなく、音声で聞けるようにしたいと、岩田さんは続けます。

「ソクラテスが動いて喋る、哲学者たちが議論を交わすなど、エンターテインメント性を盛り込んだら面白そうですよね。」そう語る岩田さんの顔が、無邪気な少年のようでした。

一生を捧げる価値

学生の頃、一生を捧げる音楽とは?の追求から古代哲学の世界に触れた岩田さんですが、今ではその研究に一生を捧げています。改めてその価値について伺ってみました。

「哲学というのは、人間であれば誰もが考えることをとことん追求する学問なんですよね。」と岩田さん。

「これってそもそも何だろう?」と湧いた疑問を追っていくと、多くの場合、過去の哲学者たちが考え抜いた問題に行き着きます。彼らの議論を批判的に検討する中で、岩田さん自身がその問題自体をより深く考えることになるのだそう。

そうして岩田さんが発見した哲学者の解釈を広く公開することで、同じ道を探究する人の役に立てる。そんなところに意義を感じられていました。

岩田さんにとって哲学とは真実に近づくことの知的喜びを人々と共有できる「究極のエンターテインメント」なのです。

【取材を終えて】

●岩田さんから財団へのメッセージ

今回の支援によって、いろいろなことが実現しました。目に見える技術分野とは異なり、無形である哲学は難しかったと思いますが救っていただき、本当に感謝しています。贈呈式の場で、財団の方の顔を見ながら話ができたことで、研究へのモチベーションが上がりました。

【編集後記】

岩田さんのお話を聞いて、ひらめいたワードが「知層(チソウ)を綴学(テツガク)する」−これは造語ですが、岩田さんがこれまで積み重ねられた知識を重ねることで、学びを綴る。これが哲学なのかなと感じました。

哲学は終わりがない学問かも知れませんが、岩田さんはヒューマニテクストの開発により、着地点を提供されたのではないかと。難しいと思われがちな哲学を、易しく翻訳するツールを作り、私たちが古代哲学から学ぶ可能性を拡げていただけたと感じています。

インタビュー/当財団事務局 小宮 英治

ディレクション/稲垣 雄貴

撮影/Asu photo 大野カオル

文/株式会社VECTOR DeSIGN 和性 真澄